胃痛の原因はストレスだけではありません

胃の痛みは、胃粘膜の損傷や胃の機能低下によって起こることが多く、特に以下の3つの要因が関係しています。症状が続く場合は、早めに消化器内科での診察をおすすめします。

食生活の乱れ

刺激物やアルコール、カフェイン、脂っこい食事の過剰摂取、暴飲暴食は胃に負担をかけ、胃粘膜を傷つける原因になります。また、高脂質の食事は胃酸の過剰分泌を招くこともあります。胃の健康を保つためには、栄養バランスの整った食事を意識しましょう。

ストレス

胃腸の働きは自律神経によって調整されていますが、慢性的なストレスがかかると自律神経が乱れ、胃酸の過剰分泌や胃の運動低下が起こりやすくなります。その結果、胃粘膜が損傷し、胃痛を感じやすくなります。

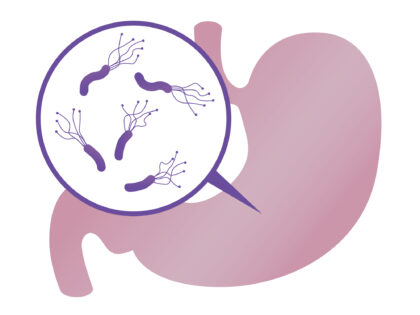

ピロリ菌感染

ピロリ菌は胃の中に棲みつき、胃酸を中和する成分を分泌します。感染により胃粘膜がダメージを受けると胃炎が起こり、放置すると慢性化して胃潰瘍や胃がんに進行することがあります。胃痛が続く場合は、ピロリ菌感染の有無も確認が重要です。

胃が痛いときに考えられる主な病気

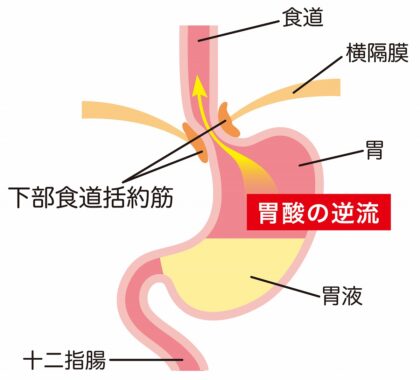

逆流性食道炎

胃酸が食道に逆流して食道粘膜に炎症を起こす疾患です。代表的な症状は、みぞおち付近の痛み、胸焼け、酸味や苦みの逆流、飲み込みにくさ、咳、吐き気などです。夜間や空腹時に症状が強くなることがあります。炎症を繰り返すと食道がんのリスクが高まるため、早めの受診が重要です。

胃酸が食道に逆流して食道粘膜に炎症を起こす疾患です。代表的な症状は、みぞおち付近の痛み、胸焼け、酸味や苦みの逆流、飲み込みにくさ、咳、吐き気などです。夜間や空腹時に症状が強くなることがあります。炎症を繰り返すと食道がんのリスクが高まるため、早めの受診が重要です。

機能性ディスペプシア

内視鏡や血液検査で異常が確認できないにもかかわらず、胃もたれやみぞおちの痛みが続く場合に診断されます。少量の食事で満腹感を感じる、膨満感、灼熱感なども症状として現れることがあります。原因が明確でないため、消化器内科での丁寧な診察が必要です。

急性胃炎

胃粘膜に急激な炎症が起こる疾患です。症状は急な胃痛、吐き気、嘔吐、発熱などが見られます。原因として、暴飲暴食、強いストレス、解熱鎮痛薬の副作用、香辛料やアルコール、カフェインの過剰摂取、ウイルスや細菌感染などが挙げられます。

胃・十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜が損傷してえぐれた状態を潰瘍と呼びます。みぞおちの痛み、胸焼け、もたれ感、吐き気、膨満感が症状として現れます。潰瘍が悪化すると出血や穿孔、腹膜炎につながる恐れがあります。主な原因はピロリ菌感染やNSAID(非ステロイド性抗炎症薬)の使用です。ピロリ菌感染が確認された場合は除菌治療が必要です。

慢性胃炎(ピロリ菌感染症)

ピロリ菌感染による慢性的な炎症で、症状が現れないこともありますが、みぞおちの不快感や痛みを感じる場合があります。感染が続くと胃潰瘍や胃がんのリスクが高まります。

ピロリ菌感染による慢性的な炎症で、症状が現れないこともありますが、みぞおちの不快感や痛みを感じる場合があります。感染が続くと胃潰瘍や胃がんのリスクが高まります。

胃がん

日本人に多く見られる疾患で、初期は自覚症状が少ないことがあります。症状としてはみぞおちの痛み、胸焼け、食欲不振、不快感、吐き気などが挙げられます。胃がんの多くはピロリ菌感染が背景にあり、早期発見のためには定期的な胃カメラ検査が重要です。

胆嚢炎・胆管炎

右上腹部にある胆のうや胆管に炎症が起こる疾患です。脂肪分の多い食事の後に、右上腹部や背中に痛み、吐き気、嘔吐、発熱などが現れます。治療は抗生剤の投与や結石の除去、場合によっては胆のう摘出手術が行われます。

胃が痛いときの検査方法

胃カメラ検査

口または鼻からスコープを挿入し、食道・胃・十二指腸といった上部消化管の粘膜を直接観察できる検査です。ポリープやがん、炎症、潰瘍、ピロリ菌感染の有無などをリアルタイムで確認できます。また、必要に応じて組織を採取し、病理検査を行うことで確定診断につなげることも可能です。鎮静剤を使用することで、眠っている間に苦痛を少なく検査を受けていただけます。

口または鼻からスコープを挿入し、食道・胃・十二指腸といった上部消化管の粘膜を直接観察できる検査です。ポリープやがん、炎症、潰瘍、ピロリ菌感染の有無などをリアルタイムで確認できます。また、必要に応じて組織を採取し、病理検査を行うことで確定診断につなげることも可能です。鎮静剤を使用することで、眠っている間に苦痛を少なく検査を受けていただけます。

腹部エコー検査

超音波を用いて、膵臓・肝臓・腎臓・胆のうなどの臓器を調べる検査です。胃カメラやレントゲンでは確認が難しい部位の異常を把握するのに有効です。胆石や脂肪肝などの診断にも役立ちます。

血液検査

全身の炎症状態や感染症の有無、貧血の有無などを確認する検査です。消化管疾患だけでなく、他の臓器の異常がないかを調べる際にも有用です。

治療方法

胃痛の治療は原因に応じて異なります。

生活習慣・食事改善

刺激物や脂肪分の多い食事を控え、栄養バランスの良い食事を心がけます。

薬物療法

胃酸の分泌を抑える薬や胃粘膜を保護する薬で症状を改善します。

ピロリ菌除菌

胃炎や胃潰瘍の原因となるピロリ菌を除菌することで、症状の改善や再発予防が期待できます。

必要に応じた外科的治療

ポリープや潰瘍、その他の病変がある場合は、内視鏡での切除などを行うことがあります。