逆流性食道炎とは

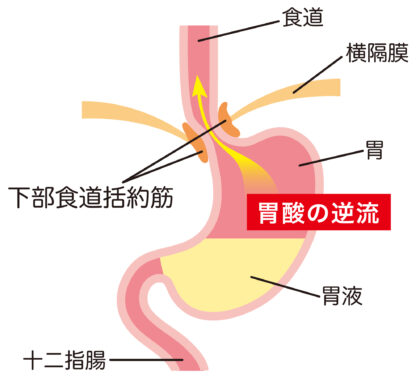

逆流性食道炎は、胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流することで粘膜に炎症が起こる疾患です。胸やけや呑酸(酸っぱい液が上がってくる感覚)といった症状を引き起こし、放置すると粘膜のびらんや潰瘍に進展することもあります。

逆流性食道炎は、胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流することで粘膜に炎症が起こる疾患です。胸やけや呑酸(酸っぱい液が上がってくる感覚)といった症状を引き起こし、放置すると粘膜のびらんや潰瘍に進展することもあります。

逆流性食道炎になりやすい方

逆流性食道炎は生活習慣や体質によって発症リスクが高まります。以下のような習慣や特徴がある方は注意が必要です。

- 喫煙習慣がある

- 早食いや過食を繰り返す

- 脂っこい料理やアルコール、炭酸飲料をよく摂取する

- 食後すぐに横になることが多い

- 長時間前かがみの姿勢をとる

- ベルトやきつい服など、腹部を圧迫する服装を好む

- 肥満体型でお腹に負担がかかりやすい

これらの習慣が重なることで、胃酸が逆流しやすくなり、食道の粘膜に炎症が起きるリスクが高まります。生活習慣を見直すことが、予防と症状改善の第一歩となります。

主な原因

- 食習慣の乱れ(脂っこい食事・過食・早食いなど)

- 加齢や肥満、姿勢の影響

- 喫煙や飲酒による下部食道括約筋の緩み

- 胃酸分泌の増加

- 食道裂孔ヘルニアによる胃の一部の突出

これらの要因によって、胃と食道の境目にある「下部食道括約筋」が十分に働かず、胃酸が逆流しやすくなります。

ストレスとの関係

近年、ストレスが逆流性食道炎の発症や悪化に関与していることがわかってきました。胃酸の分泌は自律神経によりコントロールされており、強いストレスは分泌量やタイミングを乱します。その結果、胃酸が過剰に分泌され、食道の粘膜が刺激を受けやすくなるのです。

近年、ストレスが逆流性食道炎の発症や悪化に関与していることがわかってきました。胃酸の分泌は自律神経によりコントロールされており、強いストレスは分泌量やタイミングを乱します。その結果、胃酸が過剰に分泌され、食道の粘膜が刺激を受けやすくなるのです。

ストレスは胃炎や胃潰瘍の原因として広く知られていますが、逆流性食道炎にも大きく影響していると考えられています。

逆流性食道炎を放置するとどうなるか

逆流性食道炎は、軽度であれば一時的な症状だけで済むこともありますが、放置すると次のような合併症を引き起こす可能性があります。

食道狭窄

炎症を繰り返すことで食道粘膜に傷跡(瘢痕)が残り、食べ物が通りにくくなる

出血

ただれや潰瘍が進行すると、食道から出血することがある

食道がん(腺がん)

バレット食道が進行すると、がんへと発展する場合がある

特にバレット食道は前がん病変とされており、早期に発見・管理することが重要です。

そのため、逆流性食道炎の症状がある場合は自己判断で放置せず、胃カメラ検査による正確な診断と適切な治療を受けることをおすすめします。

逆流性食道炎の検査方法

逆流性食道炎が疑われる場合、最も有効な検査は胃カメラです。胃カメラによって、食道粘膜に炎症やただれ(びらん)があるかを直接確認できます。 また、症状があるにもかかわらず粘膜の傷が見られないケースもあり、その場合内視鏡所見のない逆流症(NERD)と診断されることもあります。 当院では、経験豊富な医師が内視鏡検査を行い、できるだけ不快感を軽減できるよう配慮しています。

逆流性食道炎が疑われる場合、最も有効な検査は胃カメラです。胃カメラによって、食道粘膜に炎症やただれ(びらん)があるかを直接確認できます。 また、症状があるにもかかわらず粘膜の傷が見られないケースもあり、その場合内視鏡所見のない逆流症(NERD)と診断されることもあります。 当院では、経験豊富な医師が内視鏡検査を行い、できるだけ不快感を軽減できるよう配慮しています。

逆流性食道炎の治療法

逆流性食道炎の治療は、薬物療法と生活習慣の改善が中心です。

薬物療法

| プロトンポンプ阻害薬(PPI) | 胃酸の分泌を強力に抑制 |

|---|---|

| H2ブロッカー | 胃酸分泌を抑える作用 |

| 消化管運動改善薬 | 胃の排出を助け、逆流を減らす |

症状の程度や再発の有無に応じて薬を組み合わせ、症状の改善と再発予防を行います。

生活習慣の改善

薬とあわせて、生活習慣を見直すことも非常に大切です。

- 食後すぐ横にならない

- 就寝の2〜3時間前は飲食を控える

- 脂っこい料理・アルコール・炭酸飲料の摂取を減らす

- 適度な運動と体重管理を心がける

- 禁煙する

これらを継続することで、再発を防ぎやすくなります。

逆流性食道炎の予防のために

症状の予防や悪化を防ぐためには、薬による治療だけでなく生活習慣とストレス管理も大切です。

- バランスのとれた食事を心がける

- 食後すぐに横にならない

- 適度な運動で体重をコントロールする

- 趣味や休養でストレスをうまく解消する

こうした工夫が逆流性食道炎の改善につながります。