胃潰瘍とは

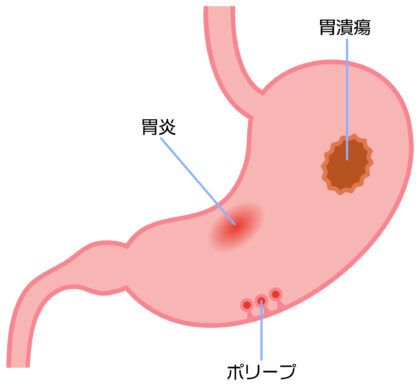

「潰瘍」とは、胃の粘膜が深く損傷し欠損した状態を指します。胃潰瘍は、胃酸や消化酵素(ペプシン)が過剰に分泌されることで、胃壁が自らの消化作用によって傷つき、大きな炎症や損傷が起こる病気です。日本では100万人以上の方が罹患しているとされ、かつては治りにくい病気でしたが、近年は胃酸分泌抑制薬の進歩により治療成績は大きく向上しています。しかし、再発しやすい点には注意が必要です。 発症要因としては、ピロリ菌の慢性感染、ステロイドやNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用、強いストレス、暴飲暴食、感染症などが挙げられます。症状はみぞおちの痛みやげっぷ、吐血、タール便、貧血、失神など多岐にわたり、悪化すると潰瘍が穿孔し、激しい腹痛と腹膜炎を引き起こし、緊急手術が必要になることもあります。 治療は薬物療法が中心ですが、症状だけでは胃がんとの区別が難しいため、診断には胃カメラ検査が欠かせません。潰瘍は進行胃がんでも見られる場合があり、重篤化すると生活の質(QOL)を大きく損なう可能性があります。胃カメラでは粘膜の詳細な観察に加え、組織を採取して病理検査を行ったり、ピロリ菌の有無を調べることが可能です。また、潰瘍からの出血が確認された場合には、その場で止血処置を行える点も大きな利点です。

「潰瘍」とは、胃の粘膜が深く損傷し欠損した状態を指します。胃潰瘍は、胃酸や消化酵素(ペプシン)が過剰に分泌されることで、胃壁が自らの消化作用によって傷つき、大きな炎症や損傷が起こる病気です。日本では100万人以上の方が罹患しているとされ、かつては治りにくい病気でしたが、近年は胃酸分泌抑制薬の進歩により治療成績は大きく向上しています。しかし、再発しやすい点には注意が必要です。 発症要因としては、ピロリ菌の慢性感染、ステロイドやNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用、強いストレス、暴飲暴食、感染症などが挙げられます。症状はみぞおちの痛みやげっぷ、吐血、タール便、貧血、失神など多岐にわたり、悪化すると潰瘍が穿孔し、激しい腹痛と腹膜炎を引き起こし、緊急手術が必要になることもあります。 治療は薬物療法が中心ですが、症状だけでは胃がんとの区別が難しいため、診断には胃カメラ検査が欠かせません。潰瘍は進行胃がんでも見られる場合があり、重篤化すると生活の質(QOL)を大きく損なう可能性があります。胃カメラでは粘膜の詳細な観察に加え、組織を採取して病理検査を行ったり、ピロリ菌の有無を調べることが可能です。また、潰瘍からの出血が確認された場合には、その場で止血処置を行える点も大きな利点です。

胃潰瘍を放置した場合のリスク

胃潰瘍は、適切に治療すれば回復が期待できる疾患ですが、放置すると命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。

出血

潰瘍から血管が傷つくと出血を伴うことがあります。血便やタール便、吐血などが見られた場合は早急な対応が必要です。

穿孔(せんこう)

潰瘍が胃の壁を突き破ると腹膜炎を起こし、激しい腹痛を伴います。緊急手術が必要になるケースもあります。

胃がん化の可能性

潰瘍の一部は進行胃がんと紛らわしい場合があり、症状だけでは判断が難しいことがあります。定期的な胃カメラ検査による確認が重要です。

胃潰瘍は、早期に発見して治療を行うことで重篤な合併症を防ぐことができます。みぞおちの痛みや胃部不快感、黒色便などの症状がある方は、自己判断せず早めに内視鏡検査を受けることをおすすめします。

胃潰瘍の検査

胃潰瘍を正確に診断するためには、胃カメラ検査が欠かせません。内視鏡によって胃の粘膜を直接観察できるため、潰瘍の大きさや深さ、出血の有無を詳しく確認できます。 また、胃カメラ検査の際には必要に応じて組織採取(生検)を行い、胃がんなど他の疾患との鑑別を行います。潰瘍の見た目だけでは胃がんと区別がつかないこともあるため、病理検査による確認が非常に重要です。 さらに、胃潰瘍の発症に大きく関わるとされるピロリ菌感染検査も併せて実施することがあります。迅速ウレアーゼ試験や培養検査、呼気検査、便中抗原検査など、複数の方法で調べることが可能です。 また胃カメラ検査なら、出血している潰瘍が見つかった場合、その場で内視鏡的止血処置を行うことができます。

胃潰瘍を正確に診断するためには、胃カメラ検査が欠かせません。内視鏡によって胃の粘膜を直接観察できるため、潰瘍の大きさや深さ、出血の有無を詳しく確認できます。 また、胃カメラ検査の際には必要に応じて組織採取(生検)を行い、胃がんなど他の疾患との鑑別を行います。潰瘍の見た目だけでは胃がんと区別がつかないこともあるため、病理検査による確認が非常に重要です。 さらに、胃潰瘍の発症に大きく関わるとされるピロリ菌感染検査も併せて実施することがあります。迅速ウレアーゼ試験や培養検査、呼気検査、便中抗原検査など、複数の方法で調べることが可能です。 また胃カメラ検査なら、出血している潰瘍が見つかった場合、その場で内視鏡的止血処置を行うことができます。

胃潰瘍の治療

胃潰瘍の治療は、主に薬物療法が中心となります。胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬やカリウムイオン競合型アシッドブロッカーなど)や、粘膜を保護する薬を組み合わせて使用し、潰瘍の改善を図ります。NSAIDsやステロイド薬の服用が原因の場合は、可能であれば薬の中止や変更を検討します。また、ピロリ菌感染がある場合は、除菌治療を行うことで再発防止につながります。 潰瘍が出血している場合には、胃カメラ検査中に止血処置を行うことが可能です。穿孔や大量出血など重篤な合併症を伴う場合には、外科手術が必要になることもあります。

胃潰瘍の治療は、主に薬物療法が中心となります。胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬やカリウムイオン競合型アシッドブロッカーなど)や、粘膜を保護する薬を組み合わせて使用し、潰瘍の改善を図ります。NSAIDsやステロイド薬の服用が原因の場合は、可能であれば薬の中止や変更を検討します。また、ピロリ菌感染がある場合は、除菌治療を行うことで再発防止につながります。 潰瘍が出血している場合には、胃カメラ検査中に止血処置を行うことが可能です。穿孔や大量出血など重篤な合併症を伴う場合には、外科手術が必要になることもあります。

胃潰瘍の再発予防

胃潰瘍は治療後も再発しやすいため、生活習慣の改善が重要です。

食生活の見直し

香辛料やアルコール、カフェインの過剰摂取は避け、バランスの取れた食事を心がけましょう。暴飲暴食や不規則な食事も潰瘍を悪化させる要因となります。

禁煙

喫煙は胃酸分泌を増やし、粘膜の防御機能を低下させるため、再発予防には禁煙が推奨されます。

ストレスケア

精神的・身体的なストレスも潰瘍発症に関わるとされているため、十分な休養やリラックス法を取り入れることが大切です。

薬の使用に注意

NSAIDsなどを長期的に使用している場合は、主治医と相談しながら予防的に胃薬を併用することがあります。

胃潰瘍は、適切な治療と生活習慣の見直しによって再発を防ぐことが可能です。定期的な内視鏡検査を受け、早期に異常を発見することも重要です。