消化器内科について

消化器内科では、口から肛門までつながる消化管(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)に加え、消化に関与する臓器である肝臓・胆のう・膵臓など、消化器全般の病気や不調を診療しています。

消化器系の病気は、複数の疾患で似たような症状が出ることが多いため、専門的な視点での正確な診断が不可欠です。軽度の炎症であっても放置すると、長期的にはがんのリスクを高めることがあるため、早期の診断と治療を通じて予防に取り組むことが大切です。

お腹の不調が続く場合や、気になる症状がある際は、どうぞお早めに消化器内科をご受診ください。

このような症状がある方は、早めの受診をおすすめします

当院の消化器内科では、食道・胃・十二指腸・大腸・肝臓・胆のう・膵臓など、消化器全般に関わる疾患を専門的に診察・治療しています。

以下のような症状や健康診断での異常がある場合は、お気軽にご相談ください。

- 胸やけ・胃もたれが続いている

- 吐き気がある

- みぞおちや胃の痛みがある

- 食欲がわかない

- 胃の不快感がある

- 便秘または下痢が続く

- 血便が出た

- 体がだるい、疲れが取れない

- 皮膚や白目が黄色くなってきた(黄疸)

- 健康診断で便潜血陽性、ピロリ菌陽性、または肝機能の異常を指摘された

早期の診断と治療が、重症化やがんの予防につながります。症状が軽くても放置せず、お早めにご相談ください。

食道・胃・十二指腸・大腸の病気

食道に関する主な病気

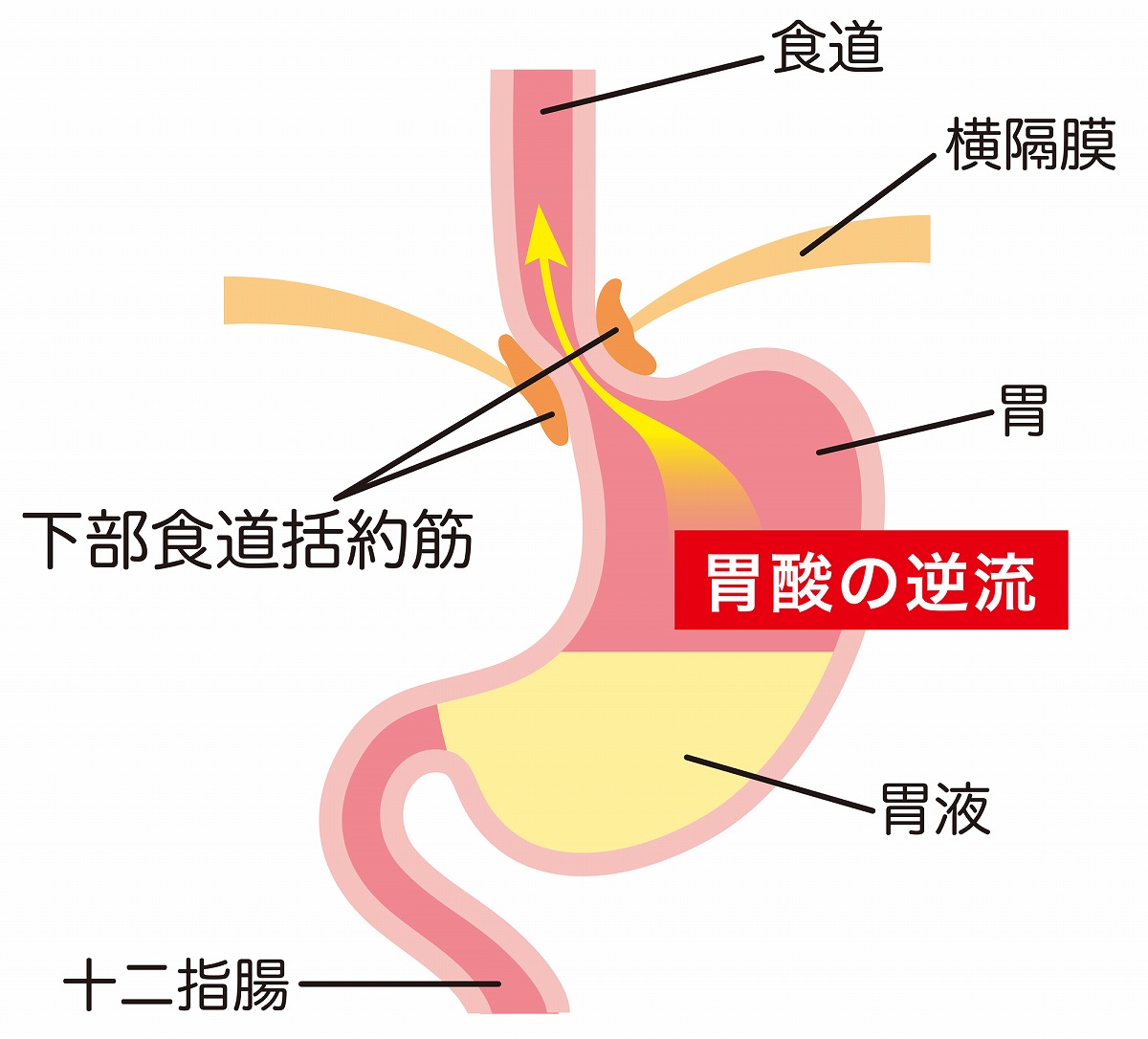

逆流性食道炎

胃酸などの胃の内容物が食道に逆流し、粘膜に炎症が起こる病気です。近年では、加齢や欧米型の食生活、喫煙・飲酒、肥満などの生活習慣の影響で増加しています。代表的な症状には、胸やけや胸部の痛み、長引く咳、のどの違和感などがあります。

食道裂孔ヘルニア

食道と胃の境界部分が緩んでしまい、胃酸が食道に逆流しやすくなる状態です。無症状のこともありますが、胸やけ、げっぷ、食べ物がつかえる感じがみられることも。肥満や慢性の咳(喘息・気管支炎など)が発症の要因とされています。

食道アカラシア

胃への出口が過度に閉じていて、食べ物が通りにくくなる病気です。食道に内容物がとどまり、嘔吐やつかえ感を引き起こします。原因ははっきりしていませんが、食道の運動機能の異常が関係していると考えられています。内服治療のほか、内視鏡によるバルーン拡張術やPOEM(経口内視鏡的筋層切開術)などの方法があります。

食道がん

特にお酒やたばこを習慣的に摂取する方に多くみられるがんです。飲み込みにくさやしみる感覚が初期症状として現れます。早期に発見すれば内視鏡での治療が可能ですが、進行が早く予後が良くないケースも多いため、定期的な検査が重要です。

食道乳頭腫(パピローマ)

3~10mm程度の良性腫瘍で、通常は自覚症状もなく、治療も必要ありません。内視鏡検査で偶然発見されることがあります。

食道アカントーシス

2~5mmほどの白っぽい隆起が散在する良性の変化で、全体の10%ほどの人にみられます。基本的に症状はなく、経過観察で問題ありません。

バレット食道(バレット上皮)

胃と食道の境目の食道粘膜が、胃の粘膜に置き換わってしまう状態を指します。逆流性食道炎が関与しているとされ、食道がんのリスクが高まる可能性があります。一度でも指摘を受けた方は、定期的に内視鏡検査を受けることが勧められます。

カンジダ性食道炎

カンジダという常在菌(カビの一種)が、免疫が低下した際に食道で増殖することで起こる炎症です。内視鏡では、白い苔のような付着物として確認されます。軽症であれば治療不要ですが、重度の場合は抗真菌薬による治療が行われます。

好酸球性食道炎(アレルギー性)

好酸球という白血球が関与するアレルギー性の炎症で、嚥下しづらさや食物のつかえ感が症状として出現します。軽度であれば経過観察で十分ですが、重症例ではステロイド治療が必要となることもあります。

胃・十二指腸に関する主な病気

胃潰瘍

胃の粘膜が深く傷ついた状態で、主な症状はみぞおちの痛みやげっぷが増えることです。原因としてはピロリ菌の感染、鎮痛薬の服用、強いストレスなどが挙げられます。診断は胃カメラで行い、胃酸の分泌を抑える薬や、ピロリ菌が見つかった場合は除菌治療を行います。

慢性胃炎

長期間にわたり胃の炎症が続いている状態です。原因の多くはピロリ菌とされ、胸やけや胃の重さなどが主な症状です。治療では、胃酸を抑える薬、胃粘膜を保護する薬、胃腸の働きを整える薬などを使います。

急性胃炎

突然起こる胃の炎症で、アルコール、ストレス、薬剤、アレルギーなどが引き金になります。軽症なら自然に回復することもありますが、症状が強い場合には胃薬を用いて治療します。

びらん性胃炎(胃びらん)

胃の表面の粘膜が浅く傷ついた状態です。症状がない場合もありますが、胃痛などがあるときには胃薬による治療を行います。

萎縮性胃炎

慢性胃炎の一種で、長期にわたるピロリ菌感染により胃の粘膜が萎縮する疾患です。自覚症状がないことも多いですが、胃がんのリスクとなるため、定期的な内視鏡検査が推奨されます。

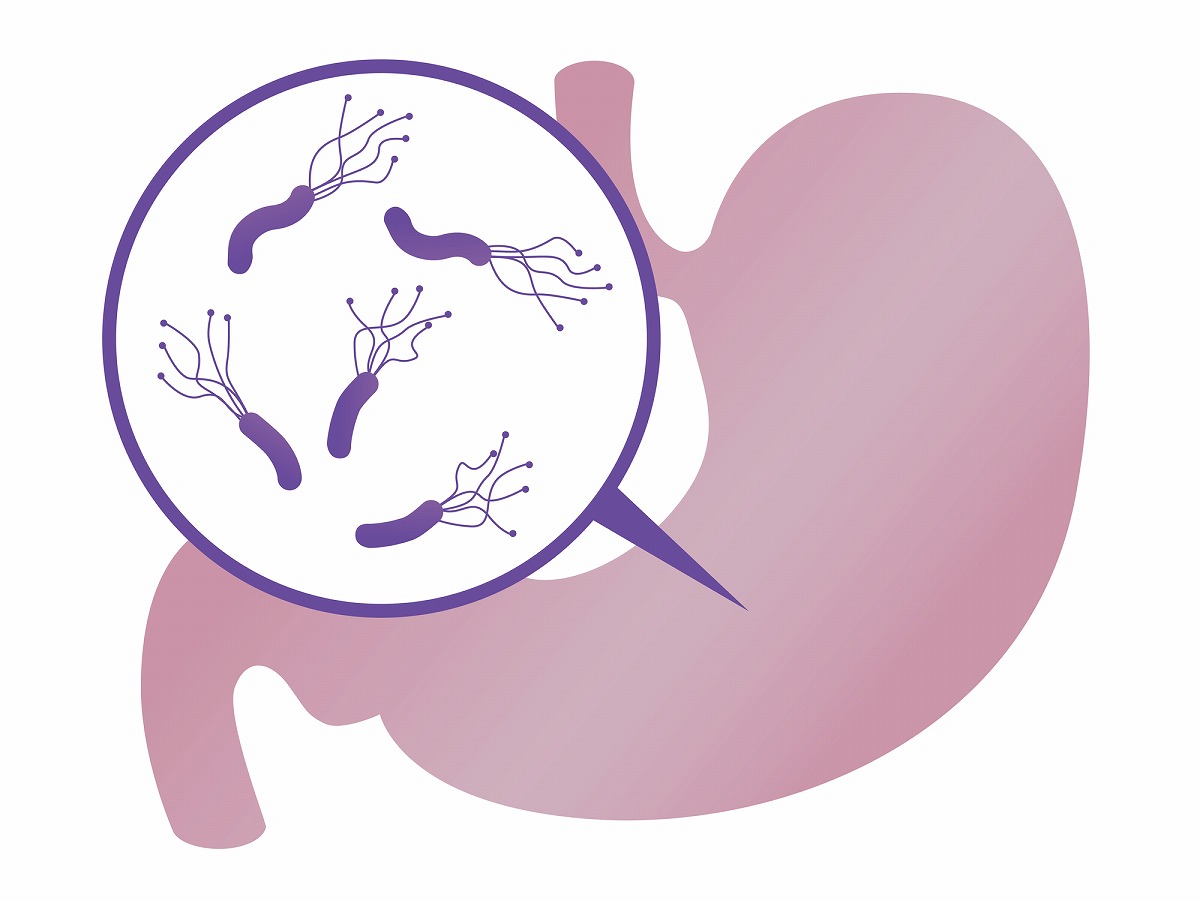

ピロリ菌感染症

ピロリ菌は、胃に住み着く細菌で、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの発症に深く関与しています。多くは幼少期に感染し、除菌しない限り体内に残り続けます。除菌治療を行うことで、将来的な胃の病気のリスクを低下させることができます。

胃がん

日本人に多く見られるがんのひとつです。初期の段階で発見されれば、内視鏡治療で完治も可能です。ピロリ菌の存在が関与していることが多く、定期的な胃カメラ検査とピロリ菌検査が重要です。

胃底腺ポリープ

ピロリ菌のいない胃にできやすい良性のポリープで、通常は治療の必要はありません。サイズや数に関係なく、悪性化の心配はほとんどありません。

過形成性ポリープ

ピロリ菌感染が関係していることが多く、通常は経過観察で対応します。ただし、大きさが20mmを超える場合や出血のリスクがある場合には、内視鏡での切除を検討します。ピロリ菌を除菌することで、ポリープが小さくなったり消えることもあります。

機能性ディスペプシア(FD)

胃に異常が見られないにもかかわらず、胃もたれやみぞおちの痛みなどの症状がある状態です。原因としては胃の動きや知覚の異常が考えられ、治療には生活習慣の改善や胃の働きを整える薬、胃酸を抑える薬などを使用します。

アニサキス症

サバ、イカ、サンマ、イワシなどの生魚に寄生するアニサキスという虫によって引き起こされます。感染すると、激しいみぞおちの痛みや嘔吐が起こります。内視鏡で虫を除去することで症状は治まります。

十二指腸潰瘍

胃に近い部分(球部)にできやすい潰瘍で、ピロリ菌が主な原因とされています。胃の壁より薄いため、悪化すると穿孔(穴が開く)を起こすことも。胃酸を抑える薬による治療が基本です。

十二指腸炎

粘膜の浅い損傷を伴う炎症で、潰瘍ほど深くはありません。原因はピロリ菌、鎮痛薬、アルコール、ストレスなどで、無症状のこともありますが、症状があれば胃薬を用いて治療します。

大腸に関する主な病気

感染性腸炎・食中毒・急性胃腸炎

ウイルスや細菌の感染により発症する胃腸炎です。ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス、サルモネラ・カンピロバクター・O157などの細菌が原因となり、主な症状は下痢・嘔吐・発熱などです。ウイルス性の場合は特効薬がなく、症状に応じた対症療法が基本です。細菌性の場合は、必要に応じて抗生剤を使用します。

虫垂炎(盲腸)

右下腹部の痛みが特徴で、最初はみぞおち付近の違和感として始まり、徐々に右下に痛みが移動していきます。軽症であれば抗生剤治療で改善することもありますが、手術が必要になる場合もあります。

大腸ポリープ

大腸の内側にできる隆起で、腺腫性ポリープは将来的にがんに進行する可能性があります。自覚症状は少なく、便潜血検査の異常などで発見されることもあります。内視鏡検査で確認し、10mm程度のポリープであれば日帰りで切除が可能です。

大腸がん

日本人に多いがんのひとつで、食生活の欧米化や高齢化により増加傾向にあります。早期であれば内視鏡治療で治癒が期待できるため、定期的な大腸カメラによる検査が重要です。特に、家族に大腸がんの既往がある方や40歳以上の方は、積極的な検査をおすすめします。

腸閉塞(イレウス)

腸の動きが止まったり、何らかの原因で通過障害が起こる状態です。腹痛・吐き気・お腹の張り・便秘などが症状として現れ、重症例では手術が必要になることもあります。原因には、手術後の癒着、大腸がん、薬の影響などがあります。

大腸憩室・憩室炎

大腸にできる小さな袋状のくぼみが「憩室」です。通常は無症状ですが、細菌感染により炎症(憩室炎)や出血が起こることがあります。炎症が強い場合は抗生剤による治療が必要となります。

憩室出血

突発的な下血が特徴で、痛みを伴わないことが多く、特に血液をサラサラにする薬を服用している方に起こりやすい傾向があります。多くは安静や絶食で回復しますが、出血が止まらない場合は外科的処置を行うこともあります。

虚血性腸炎

大腸の血流が一時的に悪くなり、腸の粘膜に炎症や壊死が生じる病気です。下腹部痛や下血が見られ、通常は安静にしているだけで改善することが多いですが、症状により抗生剤が必要になる場合もあります。

痔

痔には、痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、痔瘻(あな痔)の3種類があります。痛みや出血がある場合は、薬による治療や生活習慣の改善に加え、外科的処置が必要になることもあります。

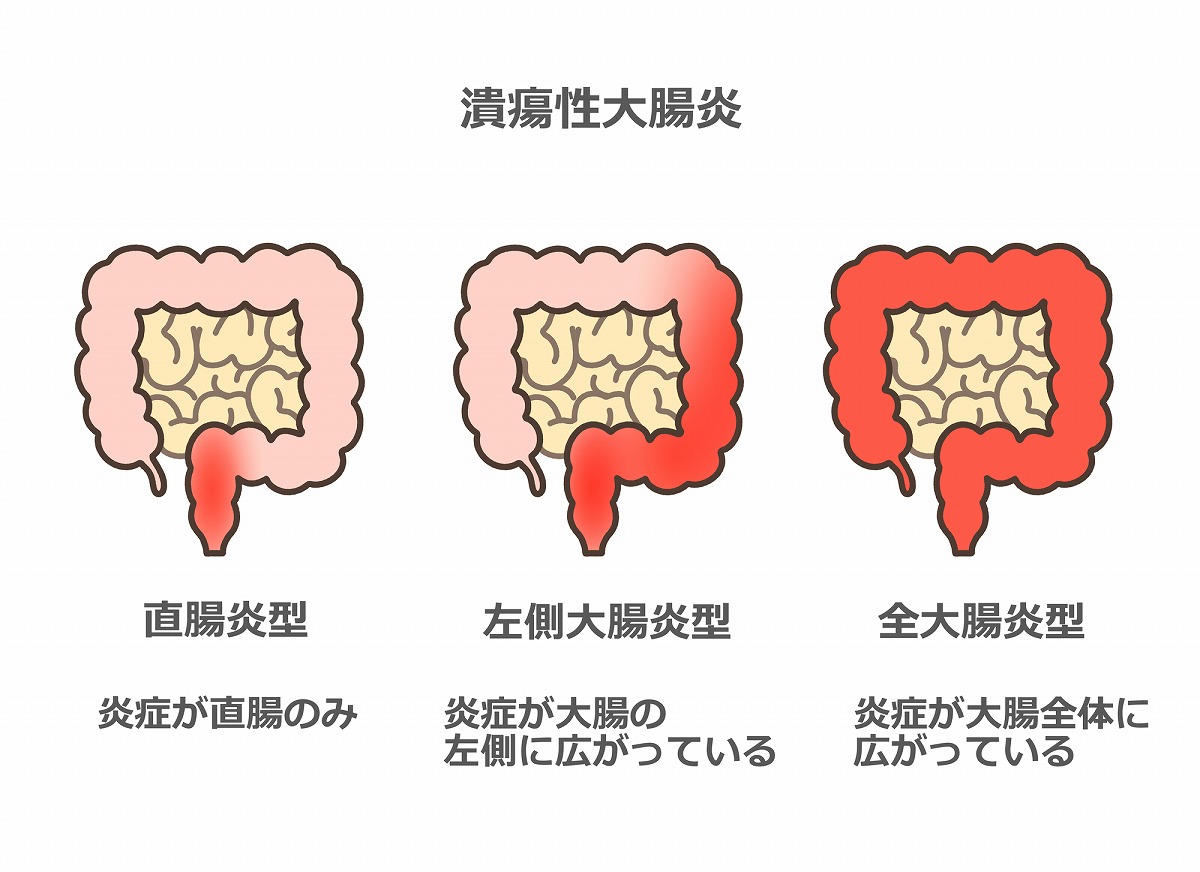

潰瘍性大腸炎

慢性的な炎症を伴う大腸の病気で、国の指定難病のひとつです。下痢・血便・腹痛などが主な症状で、若い方に多く見られます。大腸カメラ検査による診断が必要で、治療は内服薬や生物学的製剤などが中心です。

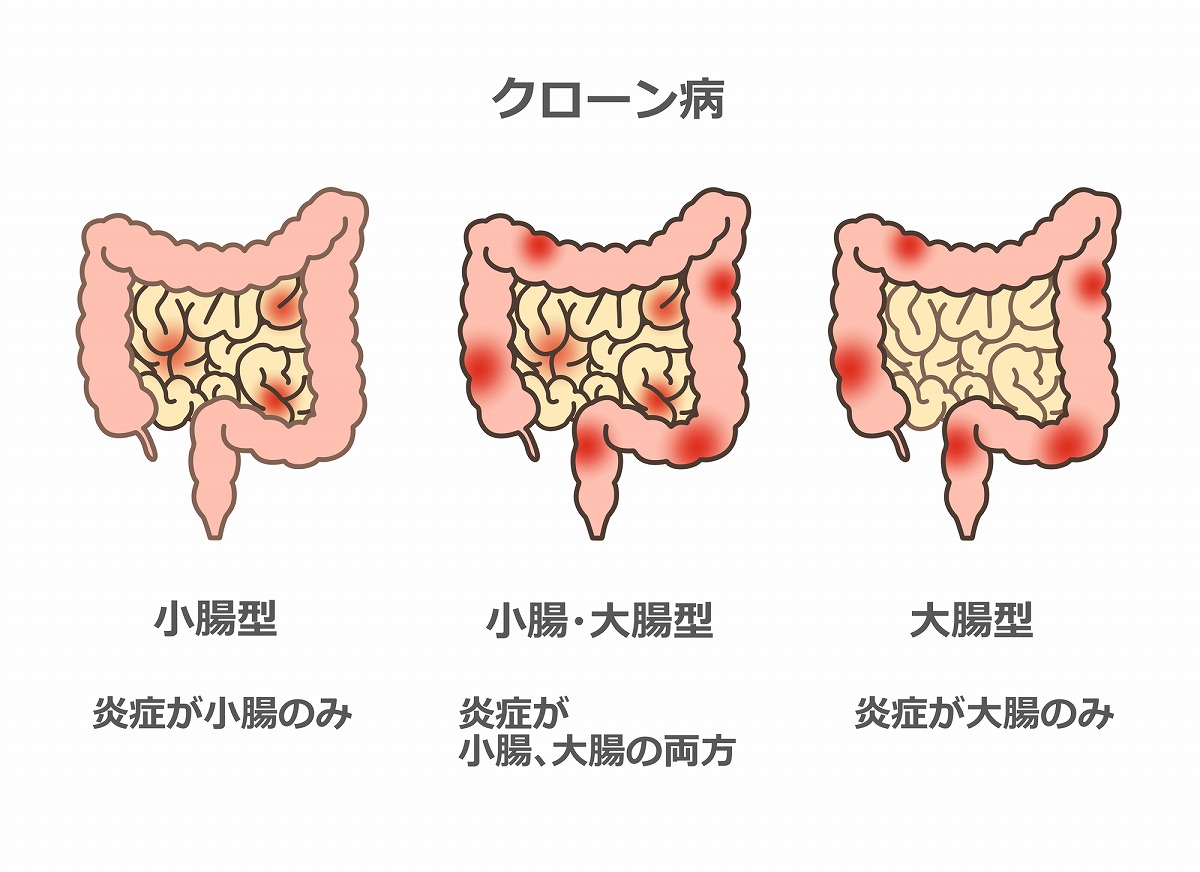

クローン病

潰瘍性大腸炎と並ぶ炎症性腸疾患で、原因は明らかになっていません。大腸だけでなく小腸にも病変が及びます。症状は腹痛、下痢、痔瘻など多岐にわたり、内視鏡による診断と、薬物療法や食事療法などによる継続的な管理が必要です。

ベーチェット病

全身性の炎症性疾患で、消化管に症状が現れることがあります。潰瘍性大腸炎やクローン病と同じく、国の難病に指定されています。消化器症状として腹痛・下痢・下血などが見られ、免疫抑制剤などの専門的な治療が必要です。

便秘

便秘にはさまざまなタイプがあります。排便回数が少ない、便が硬い、排便後も残便感があるなどの症状があり、腹部の膨満感を伴うこともあります。生活習慣、ストレス、加齢、薬の副作用、腸疾患などが原因となります。正しい診断に基づいた治療や薬の調整が重要です。

肝臓・胆のう・胆管・膵臓の病気

肝臓に関する主な病気

肝障害

健康診断などでの血液検査でAST、ALT、γGTPの値に異常が見られる場合、肝機能障害の可能性があります。多くは自覚症状がありませんが、重大な病気が隠れているケースもあります。必要に応じて、腹部超音波検査やCT検査などの精密検査を受けることを推奨します。

急性肝炎(ウイルス性・アルコール性・自己免疫性)

「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓は、症状がないまま病気が進行することもあります。肝炎とは、肝機能が損なわれた状態で、原因にはB型・C型肝炎ウイルス、アルコール、自己免疫異常などがあります。放置すると肝硬変や肝がんに至るリスクがあるため、早期の受診と治療が重要です。

脂肪肝

肝臓に脂肪が蓄積した状態で、以前は軽視されがちでしたが、近年は肝硬変や肝がんの前段階とされ、注意が必要です。また、脂肪肝は生活習慣病とも深い関連があるため、食事・運動を見直すことが改善への第一歩です。

代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)

以前は非アルコール性脂肪肝炎(NASH)と呼ばれていた疾患です。アルコールを摂取していない方でも発症する脂肪肝の一種で、慢性的な炎症を伴います。一部は進行して肝硬変・肝がんを引き起こすことがあるため、定期的なモニタリング(血液検査・画像検査)が必要です。

肝硬変

慢性的な肝炎などが長期間続いた結果、肝臓の構造が変化して硬くなる状態です。肝がんのリスクが高まるほか、食道静脈瘤や腹水、肝性脳症などの合併症を引き起こすことがあり、継続的な医療管理が必要です。

肝臓がん

年間約3万人が肝がんで命を落としています。多くは慢性肝炎や肝硬変が背景にあります。進行するまで自覚症状が出にくいため、肝疾患の既往がある方は定期的な検査(血液・画像検査)を受けることが大切です。

胆のう・胆道に関する主な病気

胆石症

胆のう内に結石ができる状態です。無症状のまま経過することもありますが、痛みや炎症を引き起こすこともあります。また、胆のうがんのリスク因子とされており、症状がある場合は外科的に胆のうを摘出する手術が検討されます。近年は、傷が小さく済む腹腔鏡手術が一般的です。

総胆管結石症

胆のう内の石が総胆管に移動し、胆汁の流れを妨げる病態です。激しい腹痛や黄疸、発熱などを伴う胆管炎を引き起こす可能性があります。診断には超音波検査を用いて、内視鏡による治療(結石の摘出)が行われます。

胆のう炎

胆のうに炎症が起きた状態で、多くは胆石が原因です。まれに胆のうがんが原因となることもあるため、慎重な鑑別診断が必要です。治療の基本は胆のう摘出術です。

胆管炎

胆管内に感染が生じた状態で、高齢者では重症化することもあります。多くは胆石やがんによる胆道の閉塞が原因です。抗菌薬による治療に加え、必要に応じて内視鏡処置による胆道ドレナージが必要です。

胆のう腺筋腫症

胆のうの壁が厚くなる良性疾患で、基本的には無症状です。人間ドックなどの超音波検査で偶然発見されることが多く、定期的な経過観察で問題ありません。ただし、がんとの判別が難しいケースでは、CTなど追加検査が必要になることもあります。

胆のうポリープ

胆のうの内腔にできるポリープの多くは良性のコレステロールポリープですが、「腺腫」と呼ばれる前がん病変が見つかることもあります。健診などでポリープが指摘された際は、消化器専門医の評価を受けましょう。

胆のうがん・胆管がん

これらのがんは膵臓がんと同様、早期発見が難しく、進行も早いとされます。無症状のことが多く、発見時には周囲臓器への浸潤が見られる場合もあります。死亡率も高く、年々増加傾向にあるため、定期的な腹部エコー検査が早期発見の鍵となります。

体質性黄疸

先天的な体質により、血中ビリルビンが高くなり、皮膚や眼の白目部分が黄色く見える状態です。50人に1人ほどの割合で見られ、通常は無症状で治療は不要です。疲労や絶食で一時的に悪化することがありますが、日常生活に支障はありません。

膵臓の主な病気

膵炎(急性・慢性・自己免疫性)

膵臓に炎症が起きた状態を「膵炎」といい、原因として多いのはアルコール摂取と胆石です。急性膵炎は激しい腹痛とともに発症し、入院治療が必要になります。慢性膵炎では膵臓の働きが徐々に低下し、消化吸収障害や糖尿病を引き起こすことがあります。自己免疫性膵炎は比較的新しく知られるようになった疾患で、IgG4関連疾患のひとつとされ、ステロイド治療が有効なこともあります。

膵がん

膵がんは予後が非常に悪いがんの一つであり、死亡数が年々増加しています。多くの場合、症状が出にくく、発見されたときには進行していることが多いため、定期的な画像検査(特に超音波検査やCT)が非常に重要です。

膵のう胞

膵臓の中やその周囲に液体がたまった袋状の構造ができる状態です。多くは無症状で経過しますが、中には悪性化するものもあります。急性膵炎の後遺症として生じることもあります。

膵IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)

膵液の通り道である膵管内に発生する腫瘍で、粘液を分泌する特徴があります。通常は無症状で健診で偶然見つかることが多いですが、一部は悪性化する可能性があるため、定期的な経過観察が必要です。

腹部超音波(エコー)検査

腹部エコーは、肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、前立腺、膀胱などの臓器を簡便に評価できる検査です。胃カメラや大腸カメラでは確認できない領域も観察可能で、痛みや苦痛が少なく、準備もほとんど必要ありません。胆石、胆のう炎、膵のう胞、肝のう胞、尿路結石などの病気を発見する際に非常に有効な検査手段です。