水虫について

水虫は、白癬菌(はくせんきん)と呼ばれるカビが足や体の皮膚に感染して発症する皮膚疾患です。以前は成人男性に多く見られましたが、近年では女性の患者さんも増えています。

水虫は、白癬菌(はくせんきん)と呼ばれるカビが足や体の皮膚に感染して発症する皮膚疾患です。以前は成人男性に多く見られましたが、近年では女性の患者さんも増えています。

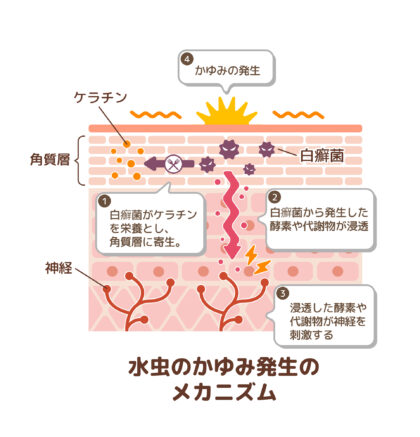

感染すると、皮膚がむけたり、水ぶくれができたりすることがあります。かゆみや痛みを伴わない場合もありますが、他の人にうつる可能性があるため、早期に治療を始めることが大切です。

水虫を発症する原因

白癬菌は、特に足に感染しやすいカビ菌ですが、全身に感染することもあります。靴や靴下を長時間履いて足が湿った状態になると、菌が繁殖しやすい環境が整うため、水虫になりやすくなります。

白癬菌は、特に足に感染しやすいカビ菌ですが、全身に感染することもあります。靴や靴下を長時間履いて足が湿った状態になると、菌が繁殖しやすい環境が整うため、水虫になりやすくなります。

水虫は、高温多湿の環境や清潔でない環境で発生しやすく、家庭の足ふきマットや、スポーツジムのマットなどを介して菌が付着・感染することもあります。

ただし、白癬菌が皮膚に付着しただけでは水虫にはなりません。菌が繁殖しやすい環境で24時間以上付着すると感染リスクが高まるとされています。また、家族の誰かが水虫にかかっている場合や、プールや銭湯など不特定多数が裸足で歩く場所に行った場合も、感染の可能性が高くなるため注意が必要です。

足にできる水虫の種類

足に発生する水虫は主に「趾間型(しかんがた)」「小水疱型(しょうすいほうがた)」「角質増殖型(角化型)」の3種類に分けられます。また、爪に感染するタイプとして「爪白癬(つめはくせん)」もあります。

趾間型(指の間タイプ)

足の水虫で最も一般的なタイプです。特に薬指と小指の間に発症しやすく、感染した部分の皮膚は白くふやけてめくれます。赤くただれて強いかゆみを伴うことが多いです。

小水疱型(小さな水ぶくれタイプ)

足の裏や指の付け根に小さな水ぶくれができるタイプです。かゆみが強く、水ぶくれが破れると皮膚が乾燥してめくれ落ちます。梅雨や夏など湿度の高い時期に出やすい傾向があります。

角質増殖型(角化型)

かかとや足の裏にできる水虫です。皮膚が乾燥して硬くなり、ヒビ割れを起こします。かゆみはあまり出ませんが、冬場には乾燥が進み、亀裂によって痛みが出ることもあります。

爪白癬(爪の水虫)

白癬菌が足の爪に感染して起こるタイプです。特に足の水虫を放置している場合は、親指の爪に発生しやすくなります。爪が黄色や白く濁り、厚みが増すことがあります。症状が進行すると靴が合わなくなり、歩行時に痛みを感じることもあります。

その他の部位にできる水虫

水虫は主に足に発生しますが、手や太もも、陰部、頭部、胴体、首など、全身のさまざまな部位に感染することがあります。

手に感染した場合は 「手白癬」、太ももや陰部では「いんきんたむし(股部白癬)」、頭部では「しらくも(頭部白癬)」、胴体や首では「たむし」と、感染した部位によって呼び方が異なります。また、柔道やレスリングなどの格闘技競技者に見られる頭部白癬として「トリコフィトン・トンズランス感染症」なども報告されています。

水虫の治療方法

水虫の治療では、主に塗り薬が使われます。症状が改善しても菌が残っている可能性があるため、医師から処方された塗り薬は毎日、指示通りに塗ることが大切です。足や体を洗った後に、感染している部位を含めて広く丁寧に塗りましょう。必要に応じて内服薬が使われることもあります。

水虫の予防方法

水虫を予防するには、白癬菌が繁殖しやすい高温多湿の環境を避けることが重要です。また、日々の生活で肌を清潔に保つことが感染予防につながります。

体を丁寧に洗い清潔を保つ

毎日入浴し、足や体の汚れをしっかり落としましょう。特に指と指の間は洗い残しがないよう注意してください。ただし、洗いすぎると皮膚が傷つき、かえって感染リスクが高まるため、適度な洗浄を心がけましょう。

足拭きマットやスリッパの共用は避ける

家庭内で水虫の方がいる場合は、タオルやスリッパを別々に使用して、菌の拡散を防ぎましょう。

素足で入る施設に注意しましょう

銭湯、プール、ジムなど、多くの人が素足で歩く場所では、白癬菌に触れるリスクがあります。こうした施設を利用した後は、足を洗い清潔を保ちましょう。

足が蒸れないために

通気性の良い靴や靴下を選ぶことが大切です。長時間の靴の着用や、冬のブーツなどで足が蒸れると、水虫のリスクが高まります。可能な限り足を乾燥させ、湿った環境を作らないようにしましょう。