バレット食道とは

胃と食道の境目にある食道の粘膜(扁平上皮)が、長期間の逆流性食道炎の影響で胃の粘膜(円柱上皮)に変わってしまう状態を指します。バレット食道自体は直接命に関わるものではありませんが、特殊なタイプの食道がん(食道腺がん)に進展するリスクが高いため、定期的な胃カメラ検査による経過観察が重要です。

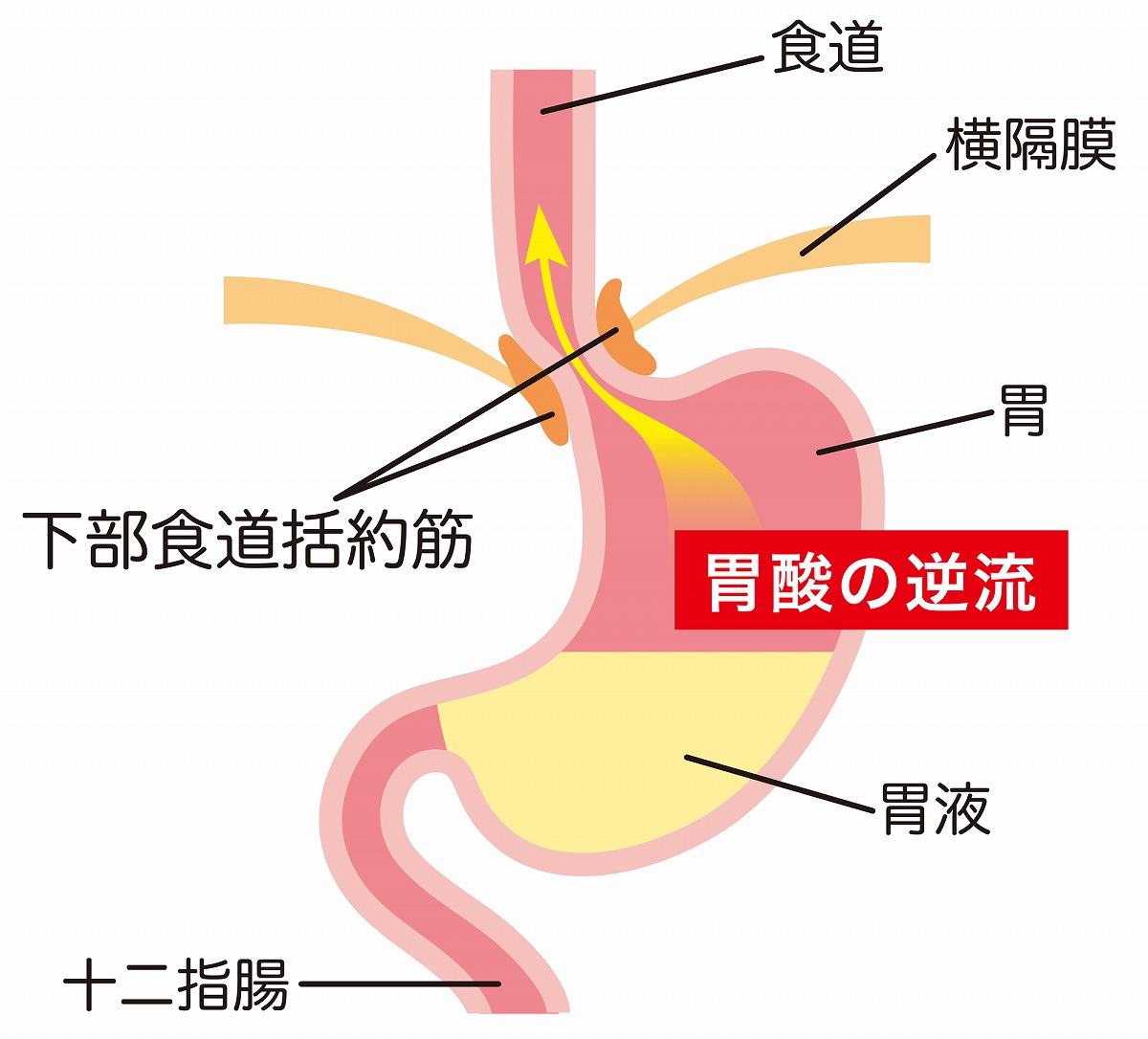

バレット食道のある方は、そうでない方と比べて食道がんを発症する可能性が30~60倍高いとされており、特に「食道腺がん」と呼ばれるがんが起こりやすい特徴があります。一般的に、胃酸の逆流によって逆流性食道炎が発生し、その炎症が続くことで粘膜の形態が変わり、さらに異形成を経て食道腺がんへと進行します。

欧米では逆流性食道炎の患者数が増加しており、それに伴ってバレット食道や食道腺がんの発症も増えています。日本でも食生活の欧米化により逆流性食道炎が増えているため、今後バレット食道や食道腺がんの患者数が増加することが懸念されています。

バレット食道の症状

バレット食道は自覚症状が出ないこともありますが、多くは逆流性食道炎に似た不快感を伴います。代表的な症状として以下のようなものがみられます。

- 胸やけ

- 酸っぱいものがこみ上げてくる(呑酸)

- げっぷが多い

- 飲み込みにくい、食べ物がつかえる感じ

- のどや口の中の違和感

- 胸の奥の重苦しさ

- みぞおち付近の痛みや違和感

バレット食道の原因

主な原因は逆流性食道炎です。胃酸を含む胃内容物が食道に逆流することで炎症が起こり、粘膜にただれ(びらん)や潰瘍といった障害が生じます。これらの損傷が修復される過程で、通常の食道の粘膜(扁平上皮)が胃の粘膜に似た円柱上皮へと置き換わってしまった状態が、バレット食道と呼ばれます。

バレット食道の検査

バレット食道の診断には胃カメラ検査が不可欠です。胸やけや呑酸など、逆流性食道炎に似た症状がある場合は、早めに胃カメラ検査を受けることで早期発見につながります。診断がついた場合には、治療だけでなく定期的な内視鏡検査による経過観察も非常に大切です。

さらに、バレット食道から発生する「バレット食道腺がん」が見つかった場合には、胃がんや食道扁平上皮がんの治療基準に準じて対応します。早期に発見できれば、内視鏡による低侵襲な治療が可能です。

当院では、内視鏡検査の経験豊富な医師が担当し、できる限り苦痛の少ない検査を心がけています。横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽駅」から徒歩3分と通院しやすい環境にありますので、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

バレット食道の治療

現在、バレット食道そのものを根本的に治す治療法は確立されていません。そのため、逆流性食道炎を合併している場合には、その改善を目的とした治療を行います。

薬物療法

- 胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)

- 胃や腸の動きを促す薬

これらを組み合わせることで、胸やけや呑酸などの症状を軽減します。

生活習慣の改善

生活習慣の見直しは治療の重要な柱となります。

- 適度な運動を続け、体重をコントロールする

- 食事は腹八分目を意識し、よく噛んでゆっくり食べる

- 甘い物、柑橘類、香辛料、脂肪分の多い食事は症状を悪化させることがあるため控える

- コーヒーや緑茶などのカフェイン飲料は胃酸分泌を増やすため過剰摂取を避ける

- アルコールは逆流を助長するため控えめにする

- 食後すぐ横にならず、就寝は食後2~3時間以上空ける

- 正しい姿勢を意識して腹圧を下げる

これらを実践することで、症状を和らげるとともに再発防止にもつながります。